ビジネス環境が急速に変化する現代において、企業にとって顧客との関係性は、もはや無視できないほど重要な要素です。顧客の声(voice of Customer)は瞬時に拡散し、企業の評判やブランド価値に大きな影響を与えるようになりました。

このような背景から、顧客満足度(CS)は単なる評価指標ではなく、企業の成長と競争力を支えるための重要な経営資産として、いま改めて注目されています。

本記事では、顧客満足度についての基本的な考え方から適切な測定方法、そして具体的な改善策までを詳しく解説します。

「顧客満足度(CS)」とは

顧客満足とは、英語でCustomer Satisfactionといい、「CS」と略されます。一般的に、自社の商品やサービスを利用した顧客が、その体験をどの程度肯定的に評価しているかを示す概念です。迅速な対応や使いやすさなど、顧客が感じるあらゆる接点が顧客満足度に影響します。

そのため、顧客満足度は再購入の意思や競合他社への乗り換え判断に直結し、顧客ロイヤルティやブランドへの信頼につながります。企業にとって重要な評価軸となり、売上や利益の安定化に不可欠な指標といえます。

顧客満足度(CS)の重要性

1.ブランド信頼性の確立

高い顧客満足度は、企業のブランドイメージを強化します。顧客が製品やサービスに対してポジティブな体験を重ねることで、口コミやSNSの発信を広げてくれます。これによって、新規顧客の獲得や競合他社との差別化に直結します。ブランドへの信頼は顧客の心理的な安心感を生み、長期的な選択肢として企業を優先的に選ぶ動機付けとつながります。

2.マーケティングコストの抑制

顧客満足度の高い企業は、既存顧客からの支持を受けることで、新規獲得にかかる広告費やセールスコストを抑制できます。満足した顧客が自然とファンになり、口コミやリファラルを通じて新たな顧客を紹介してくれるといった、効率的な集客が実現します。顧客満足度を高めることで、マーケティング投資の効率を改善できるのです。

3.顧客生涯価値(LTV)の向上

顧客満足度が高いと、商品やサービスを継続的に利用してもらいやすくなります。再購入やアップセル、クロスセルが促進されると、一人ひとりの顧客から得られる収益、すなわち顧客生涯価値(LTV)が向上します。LTVの向上は企業の収益基盤の安定化と中長期的な成長を支える重要な要素であり、企業にとって投資対効果の高い収益モデルを構築できます。

4.長期的な顧客関係の構築

顧客満足度は、単なる一時的な評価を超えて、持続的な顧客との絆を形成します。定期的なフィードバック収集、迅速な課題対応、パーソナライズされたコミュニケーションを通じて、顧客は企業を単なるサービス提供者以上の存在として認識するようになります。このような深い関係性は、市場の変化や競合の攻勢に対しても強い耐性を持つ、安定した顧客基盤を作り出します。

顧客満足度(CS)の調査方法

さまざまな調査手法を適切に活用することで、より深い顧客心理が理解でき、良質なサービス提供ができます。ここでは代表的な顧客満足度(CS)の調査方法を紹介します。

1. Webサイトでの顧客の行動データ

この調査の核心となるのが、アクセス解析ツールの活用です。例えば、Google Analyticsのようなツールを使えば、顧客がWebサイトにアクセスし、サイト内でどのような行動を取ったのかを詳細に分析できます。

流入経路の分析: 顧客がGoogle検索、SNS、広告など、どのチャネルから来たかを把握します。これにより、どのマーケティング施策が効果的か、またはどのチャネルの顧客が特定の製品に関心が高いかを判断できます。たとえば、「製品AのページにはSNSからの流入が多い」と分かれば、SNSでのプロモーションを強化するヒントになります。

行動履歴の分析: サイト内で顧客がどのページを訪れ、どれくらいの時間滞在し、どこで離脱したかを追跡します。「FAQページを見た後に離脱する顧客が多い」というデータがあれば、FAQの内容を改善したり、より見やすい場所に配置したりすることで、顧客の疑問を解消し、購入につなげる機会を増やすことができます。

アクセス状況の把握はすぐに始められる有効な方法であり、まずは自社のWeb分析から顧客像の理解を深めることをおすすめします。

2. アンケート調査

アンケート調査は、顧客の商品の期待や体験を具体的に測るのに有効です。Webフォームなどで手軽に回答を得られるため広く活用されています。アンケート設計のポイントは以下の通りです。

目的を明確にする:何を知りたいのかを具体化する。

適切な回答数にする:多すぎる質問は避け、回答負担を軽減。

答えやすい質問を作る:曖昧な表現や難解な質問を避ける。

匿名性を確保する:自由に率直な回答を促す。

これらを意識すると回答率が上がり、より信頼性の高いデータを収集できます。

3. インタビュー調査

顧客と直接対話を通じて意見を聞く「インタビュー調査」は、アンケートでは得にくい具体的なニーズや課題を掘り下げるのに適しています。

方法は対面、電話、メール、オンラインなど多様。グループインタビュー形式で複数の顧客から同時に意見を聞く方法もあります。厳しい意見を含め、顧客の声に真摯に向き合う姿勢が成長につながります。

効率的なデータ管理にはCRMツールの導入も効果的です。CRMを活用することで顧客情報の一元管理や履歴把握が可能になり、より精度の高い分析や施策に結びつけられます。

4. 統計データ収集・分析

公的機関や調査会社が提供する統計データを活用して、消費者の傾向や市場動向を把握する方法です。例えば市場規模の推移や商品カテゴリごとの支出動向などを分析し、業界全体の消費者意識の変化を理解できます。

これにより、顧客の事前期待やニーズのトレンドを把握し、自社の顧客満足度向上策に役立てることが可能です。

必要に応じて、これら複数の調査方法を組み合わせて実施し、全方位的に顧客満足度を正しく把握しながら改善を進めることが理想的です。

顧客満足度向上のための指標

顧客満足度を正しく改善していくためには、「今どの地点にいるのか」を知るための指標が欠かせません。熱意だけでは方向を誤ることがありますが、指標を持てば進むべきルートが明確になります。企業がよく用いる代表的な指標には、JCSI、CSAT、NPS、CESの4つがあります。いずれも一長一短があり、目的や活用シーンに応じて使い分けることが重要です。

| 指標 | 概要 |

| JCSI (日本版顧客満足度指数) | 顧客満足度を構成する「顧客期待」「知覚品質」「知覚価値」「顧客満足」「推奨意向」「ロイヤルティ」の6つの項目から総合的に評価する指標です。 |

| CSAT (顧客満足度スコア) | 製品やサービスに対する顧客の満足度を5段階や10段階のスケールで直接尋ね、その平均点や満足したと回答した人の割合を算出するシンプルな指標です。 |

| CES (顧客努力スコア) | サービス利用時に顧客がどれだけ「手間」や「労力」を感じたかを測る指標です。顧客のストレスや負担が少ないほど、高評価となります。 |

| NPS (ネット・プロモーター・スコア) | 「この製品やサービスを友人や同僚にどれくらい勧めたいか?」を0から10の11段階で尋ね、推奨者、中立者、批判者に分類してスコアを算出する指標です。企業の成長性やロイヤリティを測るのに適しています。 |

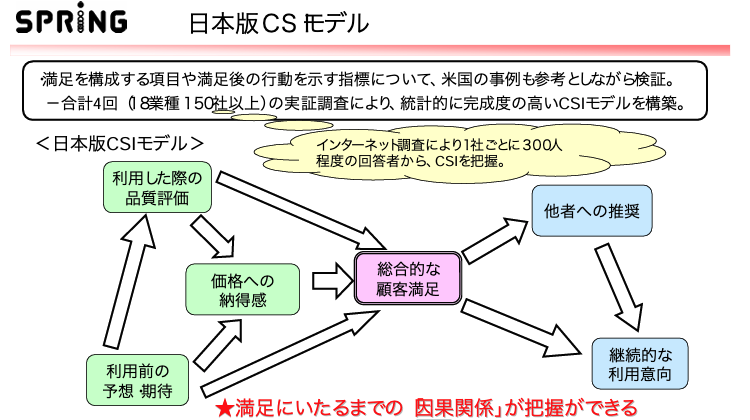

JCSI(Japanese Customer Satisfaction Index)

JCSI(Japanese Customer Satisfaction Index)は、CS解析理論をベースに開発された購入後に顧客が感じた価値が、事前の期待値をどれだけ上回ったかを測る指標で「日本版顧客満足度指数」と呼ばれています。業界を横断した比較が可能な指標として、多くの企業に活用されています。

この調査の特徴は、「顧客期待」「知覚品質」「知覚価値」「顧客満足」「推奨意向」「ロイヤルティ」という6つの要素から構成され、満足度を多面的かつ包括的に評価します。

JCSI=購入後に顧客が感じた価値 ー 購入前の期待値

CSAT(Customer Satisfaction Score)

CSATは、もっともシンプルで広く使われている顧客満足度指標です。典型的には「今回のサービスにどの程度満足しましたか?」といった質問を行い、1〜5や1〜10段階で回答を集計します。平均値や満足度が高い割合を算出し、顧客がその時点で抱く評価を可視化します。

利点は、顧客が答えやすく、比較的短期間で傾向をつかめることです。一方で、直近の体験に左右されやすく、長期的な関係性や再利用意向までは反映されにくい側面があります。

CES(Customer Effort Score)

CESは、顧客が目的を達成するためにどれだけの努力を要したかを測る指標です。例えば、問い合わせ対応や注文プロセスを終えた顧客に「この手続きを完了するのは簡単でしたか?」と問い、少ない労力で済むほど高いスコアとなります。

近年の研究では、顧客ロイヤルティ向上には「感動」よりも「手間を減らすこと」が有効という結果が注目されています。業務プロセスの摩擦をなくし、顧客の時間と負担を減らすことは、満足度の向上とクレーム減少の両立につながります。

NPS(Net Promoter Score)

NPSは、「この企業やサービスを他者にどのくらい推奨したいか」を0〜10点で問い、その結果から推奨者・中立者・批判者の割合を算出し、推奨者の割合から批判者の割合を引くことで求めます。

<計算式>

NPS = 推奨者の割合(%)- 批判者の割合(%)

この指標は、顧客がどれほどブランドに信頼と愛着を持っているかを示し、将来的な売上予測や離反リスクの把握にも役立ちます。また、NPSの数値変動は経営層にもわかりやすく、全社的な改善活動の旗印として使われやすいのも特徴です。

ただし、NPSは顧客の行動意向を測るため、短期的な改善効果が反映されるまで時間がかかる場合があります。このため、CSATと組み合わせて短期・長期の両面から見るのが望ましいでしょう。

顧客満足度を高める5つの取り組み

顧客満足度の測定を実施すると、自社の製品やサービスの状況をあらためて理解できます。ここからは、その顧客満足度をより高める5つの取り組みを紹介します。

取り組み1.商品・サービス品質の向上

顧客満足度を高めるためには、提供する商品やサービスの品質を継続的に改善することが必要です。顧客からのフィードバックを真摯に受け止め、製品開発や サービス設計に反映させることで、顧客のニーズと期待に応える価値を創造できます。品質向上のプロセスは、単に欠陥を修正するだけでなく、顧客体験全体を俯瞰的に捉え、革新的な改善を追求することが重要です。顧客の潜在的なニーズを理解し、先んじてソリューションを提供することで、競合他社との差別化を図ることができます。

取り組み2.カスタマーサポートの強化

カスタマーサポートは、顧客満足度を左右する最も重要な接点の一つです。迅速で丁寧な対応、共感的なコミュニケーション、問題解決能力は、顧客との信頼関係を築く上で決定的な役割を果たします。

単なる問題解決を超えて、顧客に寄り添い、安心感と信頼を提供することが求められます。多様なチャネル(電話、メール、チャット、ソーシャルメディアなど)を通じて、一貫性のある高品質なサポート体験の実現が重要です。

取り組み3.顧客フィードバックの活用方法

顧客からのフィードバックは、企業成長のための資産となり得ます。単に収集するだけでなく、組織全体で共有し、具体的な改善につなげる仕組みを作る必要があります。具体的には、フィードバックを分類して原因分析を行い、改善項目を仮説化して優先順位を付け、短期で試せる施策と中長期の構造的対策に分けて実行します。さらに、改善の成果を顧客にフィードバックすることで「声が反映された」という実感を提供し、顧客の信頼を回復・強化します。この循環が確立されると、顧客は単なる評価者ではなく、共にブランドを育てるパートナーになります。価値の底上げにつながります。

取り組み4.従業員の満足度の向上

従業員満足度と顧客満足度は密接に関連しています。従業員のエンゲージメントやモチベーションが高い組織は、より質の高い顧客体験を提供する傾向があります。現場の声を経営や商品開発に伝える仕組み、成功事例の共有、適切な評価・報酬制度、教育・研修の充実などの従業員側の施策を整えます。従業員満足度が高まれば、自然と顧客への対応品質も向上し、ブランド価値の底上げにつながります。

取り組み5. MA・CRMツールを活用した顧客管理とパーソナライズ

顧客一人ひとりの購買履歴や問い合わせ履歴、好みの把握にはMAやCRMツールの導入が効果的です。これらのツールを活用することで、顧客データを一元管理し、分析に基づいた適切なタイミングでのパーソナライズされたコミュニケーションが可能になります。結果的に、顧客満足度の向上はもちろん、顧客ロイヤルティの強化やリピート率アップにもつながります。

企業の今後の取り組み

今後、物流の高度化やカスタマーサポートの自動化・多様化がますます進むことが予想される中、「利便性」や「顧客対応の質」をさらに向上させることが、企業の競争力のカギとなるでしょう。

また、EC業界全体で多くの事業者がSDGsやサステナビリティに積極的に取り組んでおり、環境負荷の軽減や持続可能な物流、エコパッケージの導入など、調達や購買活動においても環境に配慮した選択が広がりつつあります。JDパワー2025年法人向け通販サービス顧客満足度調査によると、法人向け通販サービスの利用者のうち、「常に意識して利用している」や「よく意識して利用する」など、SDGsやサステナビリティを意識していると答えた割合は、オフィス部門で56%、製造/現場部門で60%、医療/介護部門で59%と、どの部門でも半数以上にのぼりました。特に従業員数の多い大規模な事業所では、その意識がより高まる傾向があり、SDGsやサステナビリティに関するニーズは大企業を中心に強いといえます。

まとめ:顧客満足度向上の本質

本記事では、顧客満足度を「測る数字」ではなく、ブランド価値や売上を支える資産として活用するための実務プロセスを解説しました。

満足度向上はLTVの上昇やコスト削減、信頼構築につながります。そのためには、目的設定・計測設計・顧客の声(VOC)の活用・施策の優先順位付け・検証と改善の循環が欠かせません。

一度に大きな成果を狙うのではなく、小さな計測と改善から始め、組織に学習を定着させることが重要です。顧客の声(VOC)を経営や現場の改善に反映できれば、満足度は数字以上の意味を持ち、持続的な成長を支える基盤となります。

FAQ(よくある質問)

Q1:どうやって正しく測定すればいいのか?

顧客満足度を正しく測定するには、まず目的を明確化することが出発点です。例えば「利用直後の体験を知りたい」ならCSAT(顧客満足度スコア)、「将来的な継続利用や紹介意向を把握したい」ならNPS(推奨度スコア)、「サービス全体の課題を特定したい」ならCES(顧客努力指標)など、目的に応じた指標を選ぶことが重要です。

さらに、定点観測による比較やサンプル偏りの回避(利用者全体からの抽出)を徹底することで、信頼性が高まります。単一の指標に依存せず、複数指標を組み合わせて分析することで、自社に最も意味のある顧客満足度を把握できます。

Q2:売上やLTVとどのように関連づけられるのか?

顧客満足度は、直接的に売上やLTVを押し上げる「中間指標」として機能します。満足度が高い顧客は、解約率が低くリピート購入やアップセルに繋がりやすいため、結果としてLTVが向上します。また、口コミや紹介を通じて新規顧客獲得コストを抑制する効果も期待できます。

重要なのは、単に数値として満足度を追うのではなく、満足度→継続利用・推奨行動→売上・LTVという因果関係をデータで確認することです。例えば「満足度が高い顧客は購入頻度が○倍」「NPSスコア上位顧客は継続率が○%高い」といった形で可視化すれば、経営指標と結びつけて説明しやすくなります。

Q3:満足度の改善に何から手をつければ良い?

満足度改善の第一歩は、シンプルな計測を小さく始めることです。例えば購入直後やサポート完了後に簡単なCSATを設置し、自由記述で顧客の声(VOC)も集めます。短期間のデータから痛点を洗い出し、FAQの充実や応答テンプレートの改善といった低コストの施策を試しながら、数値とVOCを合わせて検証します。小さな仮説検証を繰り返すことで、改善のサイクルが組織に根付きます。