オムニチャネルとは、実店舗・ECサイト・SNS・アプリなど、すべての販売チャネルを統合し、顧客に一貫性のあるシームレスな購買体験を提供する戦略です。 スマートフォンの普及により、消費者は「オンラインで比較→店舗で購入」「店舗で体験→ECで注文」というように、複数のチャネルを横断する購買行動が一般化しました。 本記事では、オムニチャネルの定義からメリット、導入手順、成功事例までをわかりやすく解説します。

オムニチャネルとは

オムニチャネルとは、実店舗やECサイト、SNS、モバイルアプリなど、企業が持つあらゆる販売チャネルやコミュニケーションチャネルを統合し、顧客に分断のないシームレスな購買体験を提供する戦略です。「オムニ(Omni)」はラテン語で「すべて」を意味し、文字通りすべてのチャネルを一体化させることで、顧客がどの接点から商品やサービスに触れても、一貫した体験を得られる環境を構築します。

従来の小売業では、店舗は店舗、オンラインはオンラインと、それぞれが独立して運営されていました。しかしオムニチャネルでは、オンラインで商品を確認してから店舗で購入したり、店舗で実物を見てからスマートフォンで注文したりといった、複数のチャネルをまたいだ購買行動を前提としています。さらに重要なのは、これらすべてのチャネルで顧客データや在庫情報が連携されており、顧客は自分にとって最も便利な方法で商品を購入できる点です。

マルチチャネル、O2Oとの違い

オムニチャネルと混同されやすい概念として、「マルチチャネル」と「O2O」があります。これらは似て非なるものですが、明確な違いを理解することが重要です。

| 項目 | オムニチャネル | マルチチャネル | O2O (Online to Offline) |

| 概要 | すべてのチャネルを連携・統合し、顧客に一貫した体験を提供する。 | チャネルを複数展開し、顧客に選択肢を提供する。 | オンラインの情報を活用し、実店舗(オフライン)へ顧客を誘導する。 |

| データ連携 | 双方向に統合(在庫・顧客データをリアルタイムで共有・活用)。 | 独立(各チャネルで顧客情報や在庫を別々に管理)。連携がない。 | 一方向の連携(オンラインからオフラインへの誘導が主)。 |

| 主な目的 | 顧客体験の分断をなくし最適化すること。最終的に収益最大化を目指す。 | 顧客に多様な選択肢を提供すること。 | 来店促進・実店舗での購買に繋げること。 |

| 企業視点 | 顧客中心(顧客の購買行動全体に寄り添う)。 | チャネル中心(各チャネルの販売効率を追求)。 | 誘導中心(オンラインとオフラインを区別し、送客を目的とする)。 |

マルチチャネル:複数の販売チャネルを持ちながらも、それぞれが独立して機能しています。たとえば店舗とECサイトで別の在庫や顧客情報を扱うケースなどです。

O2O(Online to Offline):オンラインを起点に顧客を実店舗に誘導する戦略。アプリでクーポンを配信して来店を促すような施策が代表です。

オムニチャネル:上記2つを包含しながら、すべてのチャネルをリアルタイムで連携させ、シームレスな購買体験を実現する包括的戦略です。

おさらいしよう!O2Oとオムニチャネルの違いから目的・メリット・最新トレンドまで徹底解説

オムニチャネルが注目される背景

オムニチャネルが注目を集めている背景には、消費者の購買行動の大きな変化があります。スマートフォンの普及により、消費者は時間や場所を問わず商品情報にアクセスできるようになりました。店舗で商品を手に取りながらスマートフォンで価格を比較したり、口コミをチェックしたりする行動は、もはや日常的な光景となっています。

企業が顧客の期待に応え、違和感なくサービスを提供し続けるためには、「オムニチャネル化」が避けて通れない課題となっています。

オムニチャネルのメリット

オムニチャネル戦略を導入することで、企業は複数の重要なメリットを享受できます。ここでは特に重要な3つのメリットについて解説します。

1.販売機会の最大化と顧客離脱の防止

在庫情報や商品情報の連携により、販売機会の損失を防ぎ、顧客離脱を防止します。

例えば、従来型の単一チャネルでは、ECサイトで在庫切れだった場合に、他のチャネルへの誘導がスムーズにできず、顧客を逃してしまうケースも多くありました。

しかし、チャネルごとに在庫状況や商品情報を連携すれば、店舗に在庫がある場合、すぐ受け取り予約ができるような仕組みも可能です。こうしたアプローチによって「欠品による販売機会の損失」や「顧客の離脱」を最小限に抑えられます。

また、QRコードやモバイルアプリを活用したO2O施策による来店誘導、チャットサービスの導入による即時対応といった工夫によって、多様な顧客の要望にフレキシブルに応じることができます。このような連携が機会損失の防止に直結しています。

2.顧客満足度(CS)の向上とロイヤルティの構築

どのチャネルからでも顧客はストレスなく、同レベルの対応が受けられる安心感があります。例えば、「ECサイトで商品を選び、実店舗で受け取りたい」「SNSやチャットで気軽に問い合わせてから、アプリで購入したい」など、多様なニーズに即応できる設計が可能となります。さらに、この一貫性のある体験が「このブランドのサービスは信頼できる」という安心感につながって、リピート利用や口コミ促進にもつながります。サービスの質の高さや柔軟性が、中長期的な企業への信頼性を高めます。

あわせて読みたい!顧客満足度(CS)を企業成長につなげる実践的アプローチ

3.LTVの向上とパーソナライズマーケティングの実現

複数チャネルの購買データを統合し一元管理することで、個別最適なマーケティングが実現します。

一例を挙げると、ある顧客がオンラインで商品を検索し、後日実店舗で購入した場合でも、その一連の行動履歴を追跡することが可能になります。このようなデータを活用すれば、個々の嗜好や購入頻度に基づいたパーソナライズドマーケティングや適切なタイミングでのリコメンドが実施できます。

加えて、購買のきっかけとなったチャネルや施策を追跡し、より効率的にマーケティングコストを配分、効果検証を行いながら改善を重ねていきます。

オムニチャネル戦略の成功ポイント

オムニチャネル戦略を成功させるためには、技術的な統合だけでなく、組織全体での取り組みが必要です。ここでは特に重要な3つの成功ポイントについて解説します。

ポイント1.一貫性あるブランディング

オムニチャネル戦略はブランディングにも大きく関係します。あらゆるチャネルで統一されたブランドイメージやコミュニケーションを徹底することで、顧客は企業やブランドとの接触の中に「信頼」「一貫性」「安心感」を感じ取ることができます。

例えば、店舗でもECでも同じロゴやトーンでのメッセージ発信を心掛けたり、プロモーション施策に統一感を持たせます。ブランドとしてのアイデンティティが明確になれば、どのチャネルから入ってきた顧客もスムーズにブランドの世界観に引き込めます。

ポイント2.各チャネルの顧客理解を深める

オムニチャネル戦略では「各チャネルの顧客ニーズや行動特性を深く理解すること」が成功の近道となります。実店舗に訪れる顧客とオンラインで商品を比較検討する顧客では、求める情報やアプローチが異なります。

それぞれのチャネルで集めた顧客データやフィードバックをもとに、最適なアプローチ方法や商品提案、カスタマーサポート体制を整備しましょう。顧客ごとの接触履歴や関心の変化を把握し、パーソナライズした体験づくりに力を入れることで、顧客ロイヤルティの向上やLTV(顧客生涯価値)の最大化が期待できます。

参考に!LTV向上で売上アップ|算出方法から見る改善点や具体的な施策

ポイント3.カスタマーサポートとの連携

カスタマーサポート体制をオムニチャネル化することで、より迅速かつ的確な対応が可能となります。電話やメール、チャット、SNSなど多様なチャネルで問い合わせやサポートを受け付け、どの窓口からの問い合わせでも顧客の履歴や要望を即座に把握できる仕組みを構築します。

こうした体制が実現すれば、顧客は問い合わせのたびに説明を繰り返す必要がなくなり、「どこで問い合わせても対応が早い」「自分のことを理解してくれている」と感じることができます。結果として顧客満足度の向上や、不要なクレームや離脱の削減にもつながります。

オムニチャネルの導入手順

オムニチャネル戦略を実際に導入し、成功させるためには、段階的かつ体系的なアプローチが必要です。ここでは戦略を成功に導く実践的な手順について解説します。

ロードマップの策定

現状の課題や顧客接点の洗い出しを行い、理想的なオムニチャネル体制の姿を描き、明確なロードマップを策定します。

そのためには、全社的なプロジェクト体制を構築し、経営層から現場担当まで一丸となった取り組みが求められます。今やるべきこと・数年後に目指す姿・必要な投資や人材育成といった各段階でのマイルストーンを明確に設定し、水準ごとにKPI(重要業績評価指標)を設けて進捗を管理します。

具体的な顧客体験の検討

製品やサービスの特性、顧客が抱える課題、自社の強みなどを考慮し、理想的な体験像を描きます。この検討プロセスでは、顧客視点に立って考えることがポイントです。

実店舗での丁寧な接客、お得なクーポンや会員特典、ECサイトの使いやすさ、アプリの便利さ、SNSでの情報発信…これらすべてが一体となることで、他社にはない独自の体験が誕生します。競合他社や市場の動向も参考にしながら、自社ならではの施策やサービスに差別化ポイントを見つけることも重要です。

各チャネルのデータ連携とシステム統合

オムニチャネルのマネジメントでは、データ連携およびシステム統合が要となります。ECや店舗、コールセンターやアプリなど、各チャネルで発生する顧客情報や購買データを共通のプラットフォームで一元管理・活用できる仕組みが不可欠です。

CRM(顧客関係管理システム)やCDP(カスタマーデータプラットフォーム)を導入すれば、あらゆる接点から集まるデータを素早く統合・分析できます。リアルタイムでの在庫連携や、分析に基づくパーソナライズドなプロモーション、マーケティングオートメーションの実現など、効率化と高付加価値化が図れます。

カスタマージャーニーの効果検証

戦略実施後は、カスタマージャーニー(顧客が商品購入やサービス利用へ至るまでの一連のプロセス)を細かく検証・分析することが肝心です。 チャネルごとの利用状況や離脱ポイント、購買のきっかけとなったタッチポイントを可視化し、効果を定量的に把握しましょう。

データ分析や顧客アンケートを通じて、課題の洗い出しや新たなニーズの把握に努めることが大切です。その上で、PDCAサイクル(計画・実行・検証・改善)を繰り返し、施策を持続的にブラッシュアップしていくことが、オムニチャネルの成功に欠かせません。

オムニチャネルの成功事例

オムニチャネル戦略を効果的に実施し、ビジネス成果につなげている企業の事例を見ていきましょう。

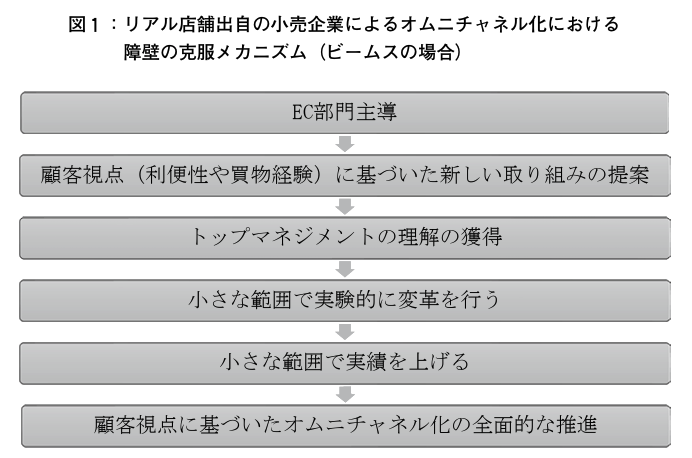

事例1:BEAMS

BEAMSは、日本を代表するセレクトショップとして知られています。顧客情報やポイントの分断、店舗とECの在庫分離、店舗業務とデジタル業務の両立、部門間連携やデータ人材の不足といった課題に直面し、オムニチャネル化をスタート。まずは、段階的にポイント共通化や顧客ID統合を進めました。在庫に関しては、RFID導入と在庫の一元化で欠品を減らし、BOPISなどのサービスで購買導線をつなぎました。

加えて「スタッフのメディア化」により投稿やライブ配信の成果を可視化し、表彰や研修でモチベーションを高めることで店舗接客とデジタル発信を両立させました。経営層の支援のもとロードマップと組織体制を大幅に見直し、統合データベースや内製ECスタジオの整備に至りました。パーソナライズ提案を実現し、オムニチャネル化を着実に進めた好事例といえるでしょう。

事例2:ユニクロ

グローバルファッションブランドのユニクロは、まさにオムニチャネル戦略の先駆的存在として知られています。同社は公式アプリやECサイトと実店舗を完全に連動させた仕組みを展開。ECサイトで購入した商品を店舗でスムーズに受け取ることができる「店舗受取サービス」や、アプリ会員向けのクーポン・キャンペーン、商品の在庫確認機能などを充実させています。

さらに、実店舗の在庫情報とECサイトの情報をリアルタイムに連動します。顧客は「今すぐ手に入れたい」と思った時に、最寄り店舗での受け取り・試着ができます。こうした体験設計によって、顧客の来店促進にもつなげています。結果として、オンライン・オフライン問わずブランドロイヤルティと顧客満足を高め、購買データの一元化によりきめ細やかなキャンペーン実施や商品開発も可能になっています。

事例3:スターバックス

スターバックスも、オムニチャネルを活用した業界の先進的な成功事例のひとつです。同社はアプリやWebサイトを通じて「モバイルオーダー&ペイ」機能を提供し、店舗に並ぶことなく商品を購入し、最寄り店舗でスムーズに受け取ることができます。

また、リワードポイント制度や、アプリ限定のカスタマイズ商品・情報など、デジタル施策と店舗体験を高度に統合しました。アプリ経由での購買データや利用回数、嗜好情報をもとに、本当に欲しい商品や最適なクーポンをパーソナライズして提供しています。

このような取り組みにより、利用者の利便性や満足度は格段に向上し、アプリ利用者数やリピート率の大幅アップにもつながっています。デジタルとリアルが一体となった「いつでも・どこでもスターバックス体験」を目指した設計が、今後のカフェ業界でも手本とされています。

オムニチャネル戦略の今後の予測

社会全体のデジタル化が急速に進展する中、オムニチャネルの概念や必要性は今後もますます高まっていくと見られています。AIやIoT、5G、メタバース、生成AIなどの先端技術も進化し、新たな顧客体験の創出を後押ししています。

オンラインとオフラインを行き来するだけでなく、バーチャル空間での新たな接客や、AIによる自動化マーケティング、リアルタイムのお勧め機能など、従来の枠を超えたオムニチャネル化が加速するでしょう。企業は柔軟な発想とスピーディな実装力を身につけることが重要となります。

BtoBビジネスにおけるオムニチャネルの展開

オムニチャネルはこれまで主にBtoC領域で注目されてきましたが、今後はBtoBビジネスにも活用範囲が広がると予想されます。法人営業でも、オンライン展示会やデジタルカタログ、Webセミナー、チャットボット、専用ポータルサイトといった多様なチャネルが顧客接点として重要性を増しています。

「営業担当者の訪問」だけでなく、「オンライン商談」「資料の即時ダウンロード」「FAQや自動応答による技術サポート」など、複数の接点を統合・最適化することで、顧客の課題解決や購買体験の質を飛躍的に高めることができます。

さらに、BtoBでは長い検討プロセスや関係性重視の傾向が強いことから、各タッチポイントで得た情報を一元管理し、個々の顧客に合わせた提案やフォローを強化することが長期的な信頼関係構築と売上拡大に不可欠です。

まとめ

オムニチャネルは単なる「チャネルの多様化」ではなく、すべての接点を一貫してつなぐことで顧客体験の革新を目指すアプローチです。企業として成功するためには、戦略的なロードマップの策定、魅力的な顧客体験設計、全チャネルの統合管理、そして継続的な効果検証が求められます。

競争力を維持し、持続的な成長を実現するためにも、オムニチャネル戦略は今日、すべてのEC担当者が取り組むべき不可欠な経営課題です。もし自社のオムニチャネル推進にお困りの場合や、具体的なノウハウ・事例が知りたい場合は、ぜひ当社までご相談ください。