現代社会では、高齢化やダイバーシティの推進により、誰もが快適に暮らせる環境づくりが急務となっています。その実現を担う考え方が「ユニバーサルデザイン」です。年齢や障害の有無を問わず、すべての人が等しく製品やサービスを利用できるように設計するこの理念は、単なる福祉施策ではなく、企業の競争力向上にも直結する重要な戦略です。

本記事では、ユニバーサルデザインの定義から企業にとってのメリットまで、わかりやすく解説します。

ユニバーサルデザインとは

ユニバーサルデザインは、年齢、性別、国籍、能力の違いに関わらず、誰もが使いやすいように製品や環境を設計するという考え方です。「できるだけ多くの人が利用可能である」ことを目指し、特別な改造や特殊な設計なしに、すべての人が快適に使えることを理念としています。

例えば、私たちの身近にあるシャンプーボトルの側面についているギザギザは、目を閉じていてもリンスと区別できるように考えられたユニバーサルデザインの代表例です。

後ほど、こうした具体例がどのような設計思想に基づいているのかを「7原則」で詳しく解説します。

ユニバーサルデザインとバリアフリーの違い

ユニバーサルデザインとバリアフリーは、しばしば混同されがちですが、その考え方には明確な違いがあります。

ユニバーサルデザインは、最初から誰もが使えるように設計するという考え方です。建物を建てる段階から段差をなくし、製品を開発する際にも年齢や能力に関わらず誰でも使いやすいように考えるという「事前配慮型」のアプローチです。

その一方、バリアフリーは、既に存在する障壁を取り除くという考え方です。階段しかなかった建物にスロープを後から設置したり、段差のある歩道を改修して平らにしたりすることがバリアフリーの典型例です。つまり、問題が発生してから、それに対応するという「事後対応型」のアプローチといえます。対象となるのは主に高齢者や障害者といった、特定の困難を抱えている人々です。

つまり、ユニバーサルデザインは「最初から誰もが使える社会づくり」、バリアフリーは「既存の障壁を取り除く対策」と言い換えることができます。

ユニバーサルデザインの歴史

ユニバーサルデザインの概念は、1980年代にアメリカのノースカロライナ州立大学の建築家であるロナルド・メイス氏によって提唱されました。メイス氏自身が幼少期にポリオを患い、車椅子を使用していた経験から、この考え方を発展させました。

それ以前の1970年代には、バリアフリーという概念が広まっていました。これは主に障害者や高齢者のための障壁を取り除くという考え方でしたが、メイス氏はこれをさらに発展させ、「特定の人のための特別な配慮」ではなく、「最初からすべての人のための設計」という、より包括的な概念を打ち出したのです。

1990年代には、メイス氏と彼のチームによってユニバーサルデザインの7原則が確立されました。この原則は現在でも世界中で製品開発や建築設計の指針として活用されています。

日本では、2000年代以降、高齢化社会の進展とともにユニバーサルデザインへの関心が高まりました。多くの自治体がユニバーサルデザインの推進条例を制定し、公共施設や交通機関、製品開発など、さまざまな分野でこの考え方が取り入れられるようになっています。

ユニバーサルデザインが重要視される理由

ユニバーサルデザインが現代社会で重要視されるようになった背景には、社会構造の変化や価値観の転換、そして技術の進歩など、さまざまな要因が絡み合っています。

高齢化社会の到来

最も大きな理由の一つが、世界的な高齢化の進展です。日本は特に顕著で、2025年には65歳以上の高齢者が人口の約30%を占めると予測されています。高齢者の多くは、視力や聴力の低下、身体機能の衰えなど、何らかの不便さを抱えています。こうした社会では、特定の人だけが使えるデザインではなく、誰もが快適に暮らせる環境づくりが不可欠です。

高齢化は単に人口構成の変化だけでなく、社会参加のあり方も変えています。定年後も働き続ける人が増え、高齢者が積極的に社会活動に参加する時代になりました。こうした背景から、高齢者を「支援される側」と一方的に捉えるのではなく、社会の一員として活躍できる環境を整備する必要性が高まっています。ユニバーサルデザインは、まさにこのニーズに応える考え方なのです。

ダイバーシティの推進

多様性を尊重する社会への移行も、ユニバーサルデザインが重要視される大きな理由です。現代社会では、障害の有無、年齢、性別、国籍、文化的背景などの違いを認め合い、誰もが平等に社会参加できることが求められています。

従来の「標準的な人」を想定した設計では、多様な人々のニーズに応えることができません。例えば、日本を訪れる外国人観光客は年々増加していますが、日本語だけの案内表示では不便を感じる人が多くいます。ピクトグラムや多言語表示を取り入れたユニバーサルデザインは、こうした多様な利用者すべてに配慮したものといえます。

また、障害者権利条約の採択や各国での障害者差別解消法の制定など、国際的にも社会的包摂(ソーシャル・インクルージョン)の考え方が広まっています。これは、特定のグループを排除するのではなく、すべての人が社会に参加できることを目指す考え方で、ユニバーサルデザインの理念と密接に関連しています。

経済的合理性の認識

ユニバーサルデザインは、実は経済的にも合理的であるという認識が広まってきました。後から改修するバリアフリー対応は、多くのコストがかかります。建物を建てた後にスロープを追加したり、エレベーターを設置したりするよりも、設計段階から組み込んでおく方が、長期的には費用を抑えられることが分かってきました。

さらに、ユニバーサルデザインを採用することで、より広い顧客層にアプローチできるというビジネス上のメリットもあります。高齢者や障害者だけでなく、子育て中の親、一時的にケガをしている人、外国人観光客など、使いやすい製品やサービスを求める人々は数多くいます。こうした潜在的な市場を取り込むことで、企業の競争力向上にもつながります。

実際、家電製品や公共交通機関、ウェブサイトなど、さまざまな分野でユニバーサルデザインを採用した企業が、顧客満足度の向上や新規顧客の獲得に成功した事例が報告されています。

技術革新との相乗効果

テクノロジーの進歩も、ユニバーサルデザインの普及を後押ししています。音声認識技術、タッチパネル、センサー技術など、新しい技術は多様な人々が情報やサービスにアクセスする方法を広げました。

スマートフォンの音声アシスタント機能は、視覚障害者だけでなく、運転中や料理中など手が使えない状況にいる人にとっても便利です。自動翻訳技術は、言語の壁を越えたコミュニケーションを可能にしています。こうした技術は、もともと特定の課題を解決するために開発されたものもありますが、結果的に多くの人々の利便性を高めることになりました。

IoT(モノのインターネット)やAI(人工知能)などの新技術の発展により、個々のユーザーのニーズに合わせてカスタマイズされた体験を提供することも可能になってきています。これは、ユニバーサルデザインの原則の一つである「利用における柔軟性」を実現する強力な手段となっています。

災害対応と安全性の観点

東日本大震災をはじめとする大規模災害の経験も、ユニバーサルデザインの重要性を再認識させるきっかけとなりました。災害時には、普段は不便を感じていない人でも、一時的に支援が必要な状況に置かれることがあります。誰もが分かりやすい避難誘導サイン、多様な手段で情報を伝える防災システムなど、平常時からユニバーサルデザインの考え方を取り入れることが、災害時の安全性向上にもつながります。

また、製品の安全性という観点からも、ユニバーサルデザインは重要です。誰もが直感的に使える設計は、誤操作による事故を防ぐことにもつながります。特に高齢者や子どもが使用する製品では、この安全性の側面が強調されています。

社会的責任と企業イメージ

企業や自治体にとって、ユニバーサルデザインへの取り組みは社会的責任(CSR)の一環として認識されるようになっています。誰もが使いやすい製品やサービスを提供することは、企業の社会貢献として評価され、ブランドイメージの向上にもつながります。

特に公共交通機関や行政サービスなど、公共性の高い分野では、ユニバーサルデザインの採用が社会的な要請となっています。自治体によっては、ユニバーサルデザイン推進条例を制定し、積極的に取り組みを進めているところもあります。

こうした多様な理由と背景が重なり合い、ユニバーサルデザインは現代社会において不可欠な考え方として定着してきました。それは単なる「思いやり」や「配慮」を超えて、持続可能で誰もが暮らしやすい社会を実現するための実践的なアプローチとして、今後ますます重要性を増していくと考えられています。

ユニバーサルデザインはどのくらい浸透しているのか?

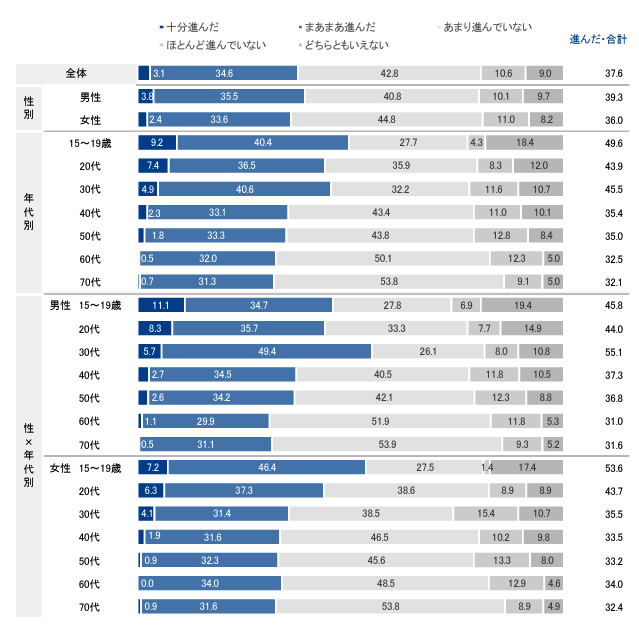

近年、ユニバーサルデザインは社会に広がりつつありますが、実際にどれほど浸透しているかについては、内閣府が令和5年度に実施した調査結果が参考になります。

この調査によると、「ユニバーサルデザイン」という言葉を「知っている」と答えた人は約56%で、過去の調査と比べると着実に認知度が高まっています。しかし、具体的な内容まで「十分に理解している」と答える人は16%にとどまっており、まだ十分に普及しているとは言い切れない状況です。

出典:令和5年度バリアフリー・ユニバーサルデザインに関する意識調査報告書 Ⅱ-2単年度編P91

また、身の回りでユニバーサルデザインが実際に活用されていると感じている人も約40%程度で、認知度と実感には差が見られます。こうした結果から、ユニバーサルデザインという言葉自体は徐々に広まっているものの、その理念や具体的な取り組みが生活の中で定着するには、今後さらに普及と理解促進が必要であることがうかがえます。

ユニバーサルデザイン7原則と例

前述したとおり、ユニバーサルデザインを具体的に考える上で、ロナルド・メイス氏が提唱した7つの基本原則が指針となります。これらの原則は、あらゆる製品や環境が「誰にとっても使いやすい」かを評価するための基準です。

【原則1】公平性:誰にでも公平に利用できること

年齢、能力、状況にかかわらず、すべての人が同じように使える、そして容易に入手できるデザインであること、差別感や侮辱感がない配慮が重要です。

自動ドア: 荷物を抱えた人、ベビーカー利用者、車いす利用者、高齢者など、様々な人が扉を開ける動作を必要とせずスムーズに通行できます。

ノンステップバス: 乗降口に段差がなく、床面が低いバス。車いすの方や足腰の弱い高齢者も、段差を気にせず乗り降りできます。

【原則2】柔軟性:使う上で自由度が高いこと

使う人のさまざまな好みや能力に合わせて、多様な使い方や選択肢を提供できるデザインであること。右利き・左利き、体力や姿勢の違いなどに対応します。

高さの異なる手すり: 階段や通路に設置された二重手すり。身長の低い子どもから背の高い大人まで、それぞれの体格に合わせて使いやすい高さを選べます。

利き手を選ばない文房具: 左右どちらの手でも握りやすい形状のはさみやカッターナイフ。特定の利き手に限定されず、誰でも快適に使える工夫です。

【原則3】単純性:使い方が簡単ですぐわかること

使う人の経験や知識、言語能力、集中力に関係なく、使い方が直感的で分かりやすいデザインであること。複雑な操作や専門知識を不要にします。

大きなプッシュボタン式スイッチ: 照明のオン・オフを切り替える際に、どの部分を押しても作動するシーソー型や、手のひらでも押せる大きなスイッチ。迷わず簡単に操作できます。

プリペイドカードの切り欠き: ICカードなどに設けられた、触覚で挿入方向がわかる切り欠き。視覚障がい者だけでなく、誰もが迷わずに正しく挿入できます。

【原則4】認知性:必要な情報がすぐに理解できること

使用状況や使う人の視覚、聴覚などの感覚能力に関わらず、必要な情報が効果的に伝わるデザインであること。複数の方法で情報を提供することが含まれます。

音響式信号機: 視覚障がい者向けに、青信号を音で知らせる信号機。「カッコー」「ピヨピヨ」などの音の鳴り分けで、方向も認識できます。

ピクトグラムと多言語表示の案内板: 駅や公共施設で、絵文字(ピクトグラム)と複数言語で場所や方向を示す案内板。言語や識字能力に関わらず、誰でも情報を理解できます。

【原則5】安全性:うっかりミスや危険につながらないデザインであること

ついうっかりしたり、意図しない行動が、危険や思わぬ結果につながらないように設計されたデザインであること。間違いを許容し、リスクを最小限に抑えます。

シャンプー容器のギザギザ: シャンプーボトルの側面に施されたギザギザの触覚表示。目をつぶっていても、触るだけでリンスと区別でき、誤使用を防ぎます。

PCの「元に戻す」機能: ドキュメント作成中に誤って文字を消してしまっても、簡単な操作で前の状態に戻せる機能。ユーザーのミスをフォローし、ストレスを軽減します。

【原則6】効率性:無理な姿勢をとることなく、少ない力でも楽に使用できること

効率よく、気持ちよく、疲れないで使えるデザインであること。身体への負担を最小限に抑え、自然な動作で操作できることを目指します。

センサー式蛇口: 手をかざすだけで水が出る自動水栓。レバーをひねる動作や力が必要なく、衛生的で、力の弱い人でも楽に利用できます。

調節可能な自動車シート: 運転者の体型や好みに合わせて、シートの位置、角度、高さを細かく調整できる機能。長時間の運転でも無理な姿勢にならず、疲労を軽減します。

【原則7】スペースの確保:アクセスしやすいスペースと大きさを確保すること

どんな体格や、姿勢、移動能力の人にも、アクセスしやすく、操作がしやすいスペースや大きさを確保したデザインであること。適切な空間設計が重要です。

幅の広い改札口: 駅の改札で、車いすやベビーカー、大きな荷物を持つ人もスムーズに通行できる広さに設計された改札口。

多目的トイレ: 車いすでの回転や介助スペースが十分に確保され、手すりやオストメイト設備なども完備された広いトイレ空間。

ユニバーサルデザインを企業が取り入れるメリット

企業がユニバーサルデザインを経営戦略に組み込むことで、得られるメリットは多岐にわたります。社会的責任の実践にとどまらず、ビジネスの成長や競争力強化にも直結する重要な取り組みなのです。

メリット1.市場規模の拡大

ユニバーサルデザインを採用することで、企業が到達できる顧客層は大幅に拡大します。日本の高齢人口は今後も増加し続け、2040年には65歳以上が人口の35%を超えると予測されています。同時に、障害者人口や外国人住民の数も増加しており、多様なニーズを持つ顧客は確実に増えています。

使いやすい製品やサービスを提供することは、これまで市場の「主流」ではないと見なされてきた人々にアプローチできるようになります。高齢者向けの家電製品、視覚障害者も利用できるウェブサイト、子育て中の親が使いやすいサービスなど、ユニバーサルデザインの視点は、実は非常に大きな市場機会を生み出します。結果として、企業の売上増加と事業の拡大につながる可能性が高くなります。

メリット2.顧客満足度(CS)の向上

ユニバーサルデザインに基づいた製品やサービスは、より多くの人々にとって使いやすく、ストレスが少ないものになるため、顧客満足度が向上します。満足した顧客はその企業のファンになり、繰り返し利用してくれるようになります。また、満足した顧客が家族や友人に商品やサービスを勧めてくれることで、口コミ効果による新規顧客獲得も期待できます。こうした好循環により、企業の売上増加と事業の拡大、そして顧客ロイヤルティの構築につながります。

あわせて読みたい!顧客満足度(CS)を企業成長につなげる実践的アプローチ

メリット3.イノベーションと競争力の強化

ユニバーサルデザインの原則に基づいて製品やサービスを設計する過程は、企業のイノベーション能力を高めます。「どうすればすべての人が使えるか」という問いに向き合うことで、従来の発想では生まれなかった新しいアイデアや技術が生まれるからです。

実際、障害者のニーズから生まれた技術が、後に一般向け製品に応用されたという事例は数多くあります。音声入力技術、自動翻訳機能、センサー技術なども、元々は特定の課題を解決するために開発されたものが、ユニバーサルデザインの考え方を通じて、より多くの人々に恩恵をもたらす形に進化しています。こうしたプロセスを経ることで、企業の技術力や創造性は必然的に向上し、市場での競争力が強化されます。

メリット4.コスト削減と効率化の実現

一見すると、ユニバーサルデザインの導入には追加コストがかかると思われがちです。しかし長期的には、むしろコスト削減につながることが多いといえます。例えば、バリアフリー対応を後から改修する場合、既存の構造物を改造するために多くの費用がかかります。一方、最初からユニバーサルデザインを組み込んでおけば、設計段階でコストを最適化でき、後の改修費用を大幅に削減できます。

また、ユニバーサルデザインに基づいた業務プロセスやシステムの構築は、業務の効率化にもつながります。誰もが分かりやすく、使いやすいシステムは、従業員の教育コストも削減でき、誤操作による問題も減らせます。

メリット5.働きやすい職場環境と人材活用

ユニバーサルデザインを考慮した職場づくりや業務プロセスの見直しは、そこで働く従業員にとってもメリットがあります。バリアを取り除き、多様な人が安全かつ効率的に働ける環境は、従業員満足度の向上や人材の定着につながります。さらに、多様な人材の活用により、異なる視点やアイデアが組織内に生まれやすくなり、イノベーションの促進にも役立つのです。企業が内外ともに「働きやすい」「参加しやすい」環境を作ることは、組織全体の生産性向上にも貢献します。

メリット6.ブランド価値の向上と企業の信頼性強化

社会的責任を果たしている企業として認識されることは、ブランド価値を大きく高めます。特に若い世代の消費者の間では、企業の社会的責任や環境への配慮に対する関心が高まっており、購買決定の重要な要因になっています。ユニバーサルデザインへの取り組みは、企業が「誰もが大切にされる社会」を目指していることを示す明確なメッセージとなります。

メディアでの報道やSNSでの情報拡散によって、ユニバーサルデザインに積極的に取り組む企業は「先進的」「良心的」というポジティブなイメージを得られます。このブランド価値の向上は、新規顧客の獲得だけでなく、優秀な人材の採用にも好影響を与えます。同時に、各国で障害者差別解消法や高齢者保護法など、社会的包摂に関する法律が次々と制定される中で、ユニバーサルデザインへの対応は法的要件への準拠を容易にし、法令違反によるリスクを回避することにもつながるのです。

このように、ユニバーサルデザインは「社会的責任の実践」であると同時に、「新しい市場を切り開く経営戦略」として企業価値を高める重要な取り組みです。

各企業の取り組み

トヨタ自動車

1990年代半ば以降、安全・環境・エネルギー問題に加え、快適性や使用性への関心から「ユニバーサルデザイン」の概念が自動車開発にも広がりました。トヨタは1997年発売の「ラウム」でこの考え方を実践し、長いホイールベースや高い着座位置などで乗降性と視界を改善し、初代グッドデザイン賞「ユニバーサル・デザイン賞」を受賞。同年発売の初代プリウスにも遠視点センターメーターなどを採用しました。2003年の2代目ラウムでは、楕円ステアリングなどUD思想を深め、トヨタ独自の「ユニバーサルデザイン評価指標」を設定・導入し、後の車両開発に反映させています。

パナソニック

2003年に「全社UD(ユニバーサルデザイン)推進体制」を発足して以来、パナソニックは一貫して「人にやさしいモノづくり」を追求しています。単に機能を満たすだけでなく、当事者へのヒアリングを重ねることで、ユーザーが「使いたい」と思える製品作りの重要性を明確にしました。この活動から生まれたのが、すべての人への使いやすさと、使う楽しさを両立させた、パナソニック製品独自の「あたらしいやさしさ」というユニバーサルデザインの概念です。これは、多様な人々への配慮と、製品の魅力を高めることにつながっています。

まとめ

ユニバーサルデザインは、単なる福祉施策ではなく、現代社会における必須の設計思想です。年齢や能力、文化的背景に関わらず「誰もが使いやすい」ことを目指すこの考え方は、高齢化の進展、ダイバーシティ推進、技術革新といった社会構造の変化の中で、ますます重要性を増しています。

企業にとっては、市場規模の拡大、顧客満足度向上、イノベーション促進、コスト削減など、多くのビジネスメリットをもたらします。また、ユニバーサルデザインへの取り組みは、ブランド価値を高め、優秀な人材獲得にも貢献します。

今後、社会全体がより包摂的になる中で、ユニバーサルデザインは製品開発から組織運営まで、あらゆる場面でスタンダードになっていくでしょう。企業や自治体は、早期にこの視点を取り入れることで、持続可能で誰もが活躍できる社会づくりに貢献できます。