UGC(User Generated Content)とは、ユーザーが自発的に生み出すコンテンツのことでSNS投稿やレビューなどが代表的です。UGCを上手に取り入れることで広告費を抑えながら信頼を築き、購買や来店につなげることができます。UGCの魅力は「生の声」が第三者から広がる点にあり、企業発信の広告よりも信頼性が高く、購買意欲を後押しする力を持ちます。

そこで本稿では、UGCの定義や主なメリットを整理するとともに、実際に企業が取り組める具体的施策、導入から運用までの流れ、さらに著作権・ステマ・薬機法などの注意点を実践的にわかりやすく解説します。

UGC(ユーザー生成コンテンツ)とは?

UGC(ユーザー生成コンテンツ)とは「User Generated Content」の略で、企業ではなく一般ユーザーが作るコンテンツを指します。具体例は、SNSの投稿や商品レビュー、動画共有サイトの投稿などで、2000年代のブログブーム以降、情報の重要な一部になってきました。現在も多くの利用者が意思決定や情報収集にUGCを頼っており、日常の情報源として欠かせない存在です。

UGCの特徴は企業が完全にはコントロールできない点にあり、その「自然さ」「信頼性」が魅力です。類似する用語との違いも押さえておきましょう。IGC(Influencer Generated Content)はインフルエンサーに依頼して作ってもらうコンテンツ、CGM(Consumer Generated Media)はクックパッドや食べログのような投稿プラットフォーム自体を指します。UGCはそれらプラットフォーム内でユーザーが実際に発信する「中身」に相当します。

UGCの種類と特徴の概要

以下の表のように、UGCは多様な形態を取ります。まずは自社に合ったものを選んで取り入れ、徐々に拡大するのがコツです。

| 種類 | 特徴 | 活用例 |

| レビュー・口コミ | テキスト中心で詳細な体験談。信頼性が高く、SEO効果も期待できる | ECサイトの商品ページ掲載 |

| 写真・動画 | 視覚的にリアルな使用シーンを伝える。エンゲージメントを即座に向上 | SNSリポストや広告素材 |

| SNS投稿 | 拡散性が高く、ブランド認知を広げる。ハッシュタグで収集しやすい | 公式アカウントでの引用 |

これらの違いを理解することで、UGCの持つ独自の価値を適切に活かせます。次は、UGCがなぜ注目されるのかを詳しく見ていきましょう。

UGCが注目される主な理由

近年、企業が直接発信する情報だけでは消費者に十分な影響を与えにくくなっており、そのことがUGCへの注目を高める大きな要因となっています。ここでは、UGCが今なぜ重要視されているのか、その主な理由を2つ解説します。

1. インプレッションの獲得競争の激化

デジタル広告やオウンドメディアを活用した情報発信は、プラットフォームのアルゴリズム変動や広告枠の入札競争に強く影響されます。検索順位の変動、SNSアルゴリズムによるオーガニックリーチの減少、ライバル企業の増加による広告単価の高騰など、たとえ多くの手間やコストをかけても従来ほど期待通りの露出が得られにくくなってきました。

こうした「限られた枠」を巡る競争が激しくなる中で、ユーザーが自発的に情報発信するUGCは、企業発信とは異なる「第三者のおすすめ」として自然に注目が集まりやすくなります。その結果、UGCは効率的にインプレッションを獲得できる有効な手段として各社から重視されているのです。

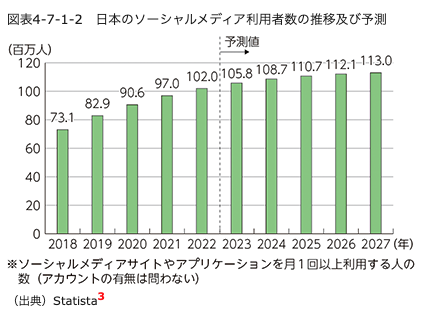

2. SNS時代の拡散力

かつてのUGCは主にレビューサイトや掲示板が舞台でしたが、SNSの急速な普及により、その影響力が飛躍的に増大しました。SNS上での投稿はフォロワーへ直接届くだけでなく、いいね・シェア・リツイートといった拡散機能のおかげで、短時間で大勢に広がります。

検索して特定のレビューを読むという「能動的な行動」よりも、ユーザーの日常のタイムライン上に自然に流れてくるUGCの方が、消費者の目に触れる機会が圧倒的に増えました。SNS上のUGCは、日常生活の一部として接点が生まれやすく、話題性や共感も得やすいことから、ブランド認知や購買行動へのインパクトが非常に大きい点も特徴です。

UGCを活用したブランド構築のメリット

UGC(ユーザー生成コンテンツ)は、今やブランド構築やマーケティング戦略に欠かせない存在となっています。UGCを積極的に活用することで得られる主な4つのメリットについて、それぞれ詳しく解説します。

ファン獲得・信頼性の向上

UGCには、ブランドの単なる「消費者」を熱心な「ファン」へと成長させる力があります。ユーザー自身が自分の言葉や視点で商品・サービスの体験談をSNSやコミュニティで発信し、「共感」や「親近感」が生まれることで、ブランドとユーザーとの結びつきが強化されます。

例えば、ブランド独自のハッシュタグを活用した写真投稿キャンペーンや、レビュー投稿企画を実施することで、ユーザーがブランド・ストーリーの一部になる体験を提供できます。また、ブランドがUGCを公式サイトやSNSで積極的に紹介することで、ユーザー側は「認められた」という特別感を得られ、より深いエンゲージメントと愛着、そして継続的なファン化につながります。

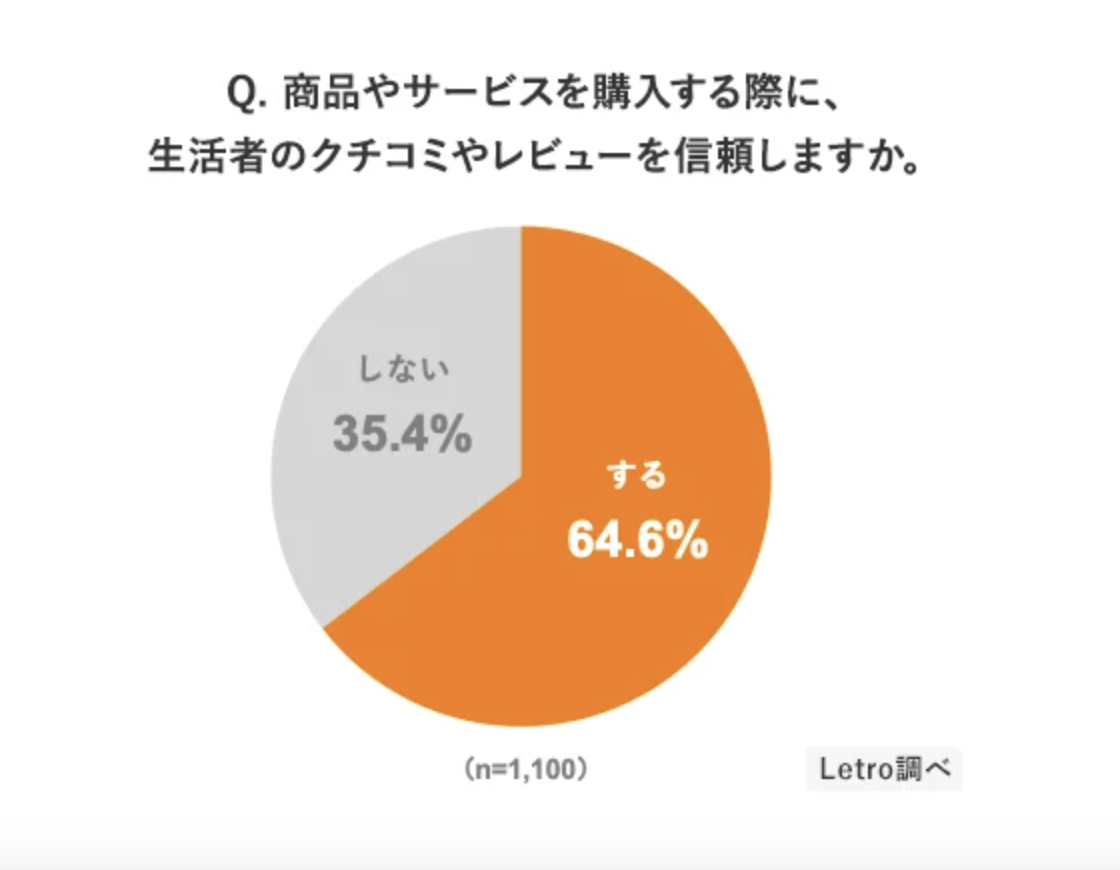

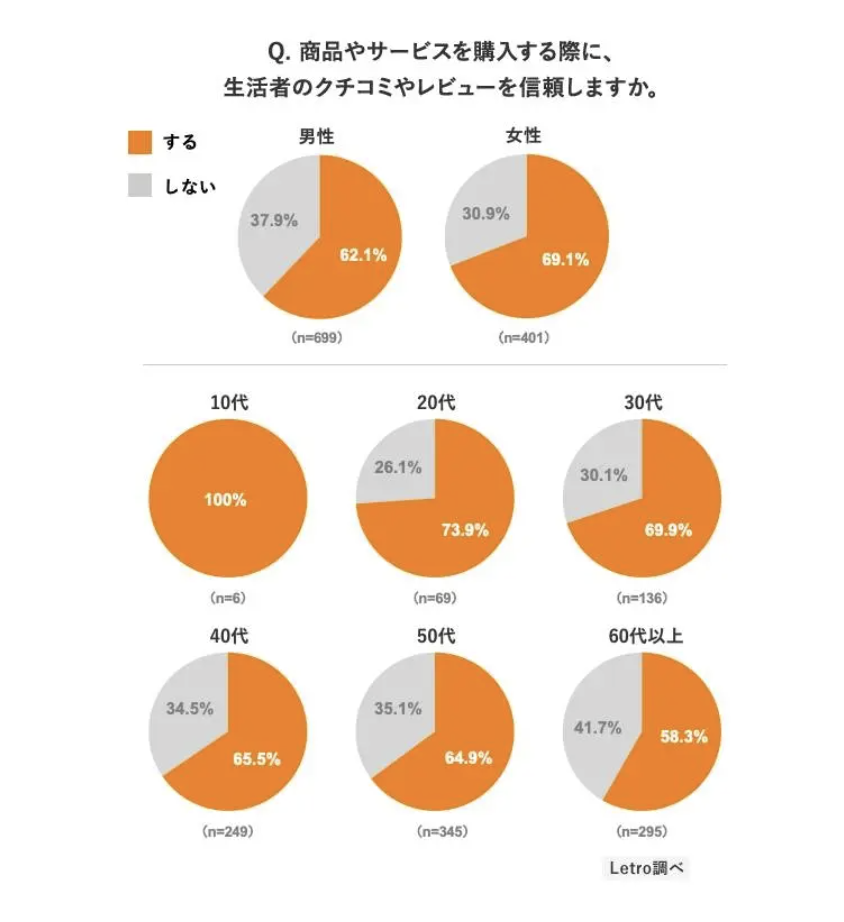

購買行動の強力な後押し

現代の消費者は企業側の一方的な広告や宣伝よりも、実際のユーザーによる率直な口コミや体験談を重視しています。UGCには「第三者の視点」が備わっており、商品の実感や利用の様子がリアルに伝わるため、高い信頼性と説得力があるのが大きな特長です。

多くのECサイトやサービスページで見られる「レビュー」「評価」は、購買の決断を後押しする強力な要素です。特に初めて利用するブランドであっても、リアルなレビューや実際の利用写真が掲載されていれば、消費者の心理的ハードルは大きく下がります。このように、UGCによってブランドの透明性や誠実さが伝わりやすくなり、顧客の信頼獲得に直結します。

<調査概要>

調査名称:生活者のUGCに対する意識調査

調査主体:Letro

調査時期:2022年8月26日~27日

方法: Fastask(株式会社ジャストシステム提供)によるオンラインアンケート調査

対象:10~60代の男女

対象者:1100名

顧客層へのリーチ拡大

UGCを活用することで、これまでアプローチできなかった新たな顧客層へもリーチできるようになります。なぜなら、多様なユーザーが自分らしい投稿をすることで、それぞれのコミュニティやフォロワーへと自然に情報が拡散していくからです。

例えば、あるユーザーのSNS投稿がきっかけで、そのフォロワーや友人にもブランドの認知が広がり、潜在顧客層にまでリーチできます。また、UGCにはさまざまな背景やライフスタイルを持つ人のリアルな声や写真が登場するため、より多くの属性に響きやすく、ブランドの多様性・懐の深さもアピールしやすくなります。

エンゲージメントの高いファンの育成

UGCを継続的に活用することで、ブランドのコミュニティが広がるだけでなく、よりエンゲージメントの高いファン層を育てる効果も期待できます。新規顧客の獲得はもちろん、既存ユーザーの定着やロイヤルティ向上にもつながります。

例を挙げると、UGCを活用したキャンペーンやコミュニティ活動を通して、ユーザー同士やブランドとのつながりが生まれ、長期的にブランドを支え続けるファンベースを構築できます。こうしたエンゲージメントの高いファンは、商品やサービスの継続的な利用や、自発的な口コミ拡散などブランドにとって大きな財産となるのです。

UGCがSEOに与える好影響

実は、UGCはウェブサイトにおいても大きく分けて2つの影響をもたらします。ウェブサイトの成長に欠かせないSEO(検索エンジン最適化)ですが、その効果を最大化するカギとして、近年「UGC(ユーザー生成コンテンツ)」の重要性が増しています。それでは、UGCがビジネスにどのような影響をもたらすのかを見ていきましょう。

1. UGCは「指名検索数」を増加させる可能性がある

SNSが主要な情報収集チャネルとなった今、ユーザーはUGCによって日ごろから目にするブランドや商品に自然と関心を抱きます。

「多くの人が言及している」「使っている」という事実は、そのまま「試したい」「詳しく知りたい」という動機につながり、結果としてそのブランドに対する指名検索数を増加させることは容易に想像できるでしょう。

あわせて読みたい!

LTVとUGCを最大化するアンボクシング(開封体験)の設計図|EC事業者が投資すべき理由と実践法

2. UGCはオウンドメディアのSEO評価を多角的に高める

特に自社でメディア運用をされている方にとって、UGCはコンテンツの質と量を効果的に高める要素となります。オウンドメディアにおけるUGCの活用がSEOにもたらす好影響は、以下の4点です。

| UGCがもたらすSEO効果 | 具体的なメカニズム |

| ① ロングテールキーワードの増強 | ユーザーの口コミやコメントは、口語や具体的な悩みを含みやすく、企業が想定しなかったニッチなロングテールキーワードを自然に含みます。これにより、「パソコンの不具合」を具体名が分からないまま検索した際に、Q&Aサイトがヒットするような、幅広い検索流入の機会が生まれます。 |

| ② 新鮮な情報供給・サイト活性化 | サイト内でユーザーのコメントやレビューが継続的に生成される状態は、サイト全体の更新性を高めます。コンテンツが定期的に更新されることで、Googleのクローラーがサイトを訪問する頻度が高まり、検索結果への反映が迅速化するメリットがあります。 |

| ③ Googleが評価する「独自性・経験」の担保 | Googleは、コンテンツを評価する上で、ユーザー独自のリアルな声や、実際に利用した経験に基づいた情報を非常に重視しています。UGCは現行のGoogleのアルゴリズム(E-E-A-Tなど)に対して効果的に機能し、企業のコンテンツだけでは担保しにくい独自性や経験を補強します。 |

| ④ ユーザー行動の向上 | UGCがサイト内に豊富に掲載されていると、ユーザーは「自分と同じ立場の人」の意見を読み込むため、サイト内滞在時間やページ内の回遊率が向上します。これは、Googleが最も重視する良質なユーザー行動のシグナルにプラスの効果をもたらし、結果的に検索エンジンからの評価向上につながります。 |

UGC活用の具体的な施策

UGC(ユーザー生成コンテンツ)は、現代のマーケティングにおいて非常に重要な役割を果たしています。ここでは、UGCの活用方法や成功事例を基に、具体的な施策を紹介します。

サービス・商品ページにUGCを掲載

UGCは商品やサービスの購入を検討するユーザーにとって非常に大きな影響力を持ちます。公式の商品説明だけでなく、実際の利用者によるレビューや写真、動画などを商品ページに掲載することで、リアルな使用感や効果を伝えることができます。

《具体的な活用例》

レビュー掲載:購入者の評価やコメントをページ最上部に表示し、信頼性を強調。

フォトギャラリー:購入者が投稿した写真をギャラリー形式で紹介し、商品の「実際の雰囲気」を可視化。

Q&A機能:ユーザー同士が質問・回答できるスペースを設け、リアルな疑問やニーズを掲載。

このようなユーザー起点の情報は、「他の人も買っている/使っている」という社会的証明の役割を果たし、CVR(コンバージョン率)の向上に直結します。

広告クリエイティブにUGCを使用

広告においてもUGCは強力な武器となります。モデルやスタジオで撮影された公式のビジュアルよりも、リアルなユーザーの写真や体験談のほうが、多くの人の共感や信頼を獲得しやすい傾向があります。

《具体的な活用例》

SNSの声をそのままビジュアル化:実際にSNSに投稿されたリアルなコメントや写真を、画像広告や動画広告に活用。

「○○さんのレビュー」形式:広告素材として、一般ユーザーのレビューや評価文を引用し、広告クリエイティブ内で紹介。

エンドースメント:有名人に依存せず、ごく一般の消費者による「推しコメント」をフックに使う。

このようなUGC広告は、親しみやすいだけでなく信頼性が高くなり、通常の広告よりもクリック率や成果が期待できます。

SNSにおけるUGC投稿

SNSはUGCの拡散に最適なプラットフォームです。ハッシュタグを活用した投稿キャンペーンや、「〇〇チャレンジ」のような参加型企画は、ユーザーによる自然な投稿を促すことにつながります。

《具体的な活用例》

ハッシュタグキャンペーン:独自のハッシュタグ(例:#〇〇好きとつながりたい)を設定し、ユーザーの投稿を増やす。

フォトコンテスト:商品やサービスを使った写真・動画の投稿を呼びかけ、優秀作品には賞品を用意。

リポスト・シェア:企業アカウントが、ユーザーの投稿を公式アカウントで紹介することで、参加意欲と拡散力が向上。

UGCの積極的なシェアによってブランドの親しみやすさが高まり、ファンコミュニティの形成にもつながります。

UGCキャンペーンの成功事例

UGCの活用によって成功したキャンペーン事例は数多くあります。実際の事例を参考にすることで、自社施策のヒントを得ることができます。

《代表的な成功事例》

#旅する〇〇(旅行系サービス):旅行体験をインスタグラムで投稿してもらうキャンペーンを展開し、ユーザーの投稿数が10倍以上に増加。リアルな体験談と写真による口コミ拡散で新規ユーザーの獲得に成功。

化粧品ブランドの使用前後の投稿 :実際に商品を利用したユーザーのビフォーアフター写真をInstagramやTwitterで募集し、効果の見える化と信頼性向上を実現。実際に購入を検討しているユーザーの不安軽減につながった。

飲食チェーンによるメニュー投稿企画:独自のハッシュタグでメニュー写真の投稿を促し、公式サイトやSNSで紹介。ユーザー参加型のプロモーションとなり、SNSで話題化。

UGCをうまく活用することで、広告ではリーチできない潜在層に訴求しやすくなり、信頼性や共感度の高いブランドイメージを形成できるのが大きな強みです。

「UGCされやすい商品」と「UGCされにくい商品」

ただ闇雲に戦略を進めてもマーケティングとして成り立たない場合があります。実は、UGCが生まれやすい商品があることを理解しておきましょう。以下、それぞれ商品を挙げています。

UGCされやすい商品

UGCされやすい商品には、共通する特徴があります。ユーザーの体験や感情をシェアしたくなる要素があると、自然とSNSや口コミサイトなどで紹介されやすくなります。

1. 見た目に特徴がある商品

ファッション、コスメ、飲食、雑貨など、パッケージやデザインが可愛い・オシャレと感じてもらえる商品は、写真や動画で投稿したくなる傾向があります。

2. 体験価値が高い商品

イベント参加型の商品や新しい感覚を味わえる商品、誰かと一緒に楽しむ体験型サービスは、思い出や感動をシェアしたい気持ちを引き出します。

3. SNS映えする商品

「SNS映え」する商品、つまり写真や動画が美しく撮れたり、ユニークな見た目や使い方があると、ユーザー同士の情報共有が活発になります。

4. コミュニティ性を備えている商品

ファン同士のつながりを感じやすい商品や、特定の趣味・ライフスタイルに根ざした商品は、ユーザー間でUGCが盛り上がりやすいです。

《具体例》

- カフェの可愛いドリンクやスイーツ

- カラフルなコスメやファッションアイテム

- ゲームやアニメグッズ

- DIYやハンドメイド商品

UGCされにくい商品

一方で、UGCされにくい商品も存在します。こうした商品は、その性質上ユーザーが積極的に投稿しづらい状況になりがちです。

1. プライベート性が高い商品

健康関連や日用品、下着・医薬品などは、他人に使っていることを積極的に見せたいとは限りません。

2. 見た目・体験が平凡な商品

一般的で日常的に使うもの(例:取っ手のないシンプルなマグカップ、ティッシュなど)は、そのままでは投稿の動機が生まれにくいです。

3. SNS映えしにくい商品

視覚的なインパクトが弱く、写真や動画にしても魅力が伝わりにくい商品は、UGCになりにくい傾向があります。

4. コミュニティ性が低い商品

個人で淡々と使う商品や、ユーザー間の交流が生まれにくい商品は、UGCが広がりづらいです。

《具体例》

- 洗剤や掃除用具

- 一般的な医薬品や下着

- オフィス向けの消耗品

- ベーシックな調味料

UGC活用の実践ステップ

では、実際にUGCを活用した戦略設計をイメージして、流れを説明します。UGCマーケティングを効果的に進めるためには、事前準備から運用、振り返りまで段階ごとにしっかりとしたプロセスが必要です。

1. 目的と目標を明確にする

まず、「なぜUGCを活用するのか」「どのような成果を目指すのか」という目的と目標を明確にすることが大切です。ブランド認知拡大、販売促進、ファンの育成など、自社に合ったゴールを設定しましょう。

2. ターゲットの選定と戦略設計

次に、どの顧客層をターゲットにするかを決め、どのようなUGCを集めたいのか戦略を設計します。投稿してほしいコンテンツのイメージや、使ってもらうハッシュタグなどもこの段階で設計します。

3. UGCを促す仕組みづくり

ユーザーが自然とUGCを投稿したくなる仕組みを考えます。例えば、SNSキャンペーンの実施、コンテストの開催、インセンティブやプレゼントの用意など、参加のハードルを下げて投稿を促す工夫を取り入れましょう。

4. 投稿・収集・管理

投稿されたUGCをモニタリングし、集めたコンテンツを整理・管理します。必要に応じて、内容が適切かを確認し、使用許諾の取得も忘れずに行いましょう。

5. UGCの活用

集めたUGCを自社のWebサイトや商品ページ、SNS、広告などで活用します。ユーザーのリアルな声や体験談、写真などをうまく反映させ、ブランドや商品の魅力をより多くの人に伝えます。

6. 効果測定と改善

施策の効果を、アクセス解析やSNSのエンゲージメント数、売上データなどを元に測定します。数値やユーザーの反応を分析し、良かった点・改善点を洗い出し、次回以降の施策に反映させましょう。

UGC施策を実施する際の注意点

さらに、UGCをマーケティングやブランド構築の施策として活用する際には、多くのメリットがある一方で、守るべきルールや注意点も存在します。ここでは、特に気を付けたい「著作権」「ステマ規制」「薬機法」に関するポイントを解説します。

著作権

UGCはユーザーが自分で撮影した写真や執筆した文章、作成した動画などさまざまな形で生まれます。しかし、そのコンテンツの権利(著作権)はあくまで投稿したユーザー本人にあります。企業がUGCを自社サイトや広告、SNSで利用する場合、必ず投稿者本人から許可を取ることが必要です。

さらに、UGCの中に他人が著作権を持つ要素(例えば音楽やキャラクター画像など)が含まれている場合、そのまま二次利用すると著作権侵害になる恐れがあります。適切な確認・許諾の取得を徹底しましょう。投稿キャンペーンを行う場合は、応募規約に「投稿コンテンツを自社で利用できる旨」を明記するのも有効です。

ステマ規制

2023年10月から、いわゆる「ステルスマーケティング(ステマ)」が景品表示法で規制されました。UGCを利用してキャンペーンやプロモーションを行う場合、「広告であることがユーザーに分かる」表示が求められます。

「商品を無料提供して投稿してもらう」「インフルエンサーに報酬を支払い、UGC風の投稿を依頼する」などの場合、必ず「PR」「広告」などの明記が必要です。一般ユーザーの投稿でも、企業が関与していれば表示義務を負う可能性がありますので、企業側もUGC活用ルールの周知徹底が不可欠です。不適切な運用は信頼失墜や法的リスクにつながるため、十分に注意しましょう。

薬機法

化粧品、健康食品、医薬品など美容・健康関連の分野でUGCを活用する際、特に「薬機法」の規制にも注意が必要です。たとえユーザーの体験談であっても、医薬品や化粧品等について効果・効能を誤認させる表現が掲載されると、企業が指導や処分の対象となる場合があります。

一般ユーザーの「このサプリで病気が治った」といった表現や、「この化粧品を使えば必ず肌が白くなる」などの声は適正な表現基準を逸脱し、薬機法違反となるリスクがあります。また、UGCを自社媒体で掲載・転用する場合は、内容を十分に精査し、必要に応じて表現の修正や削除を行うことが重要です。

あわせて読みたい!薬機法|規制内容と事業者が違反しないための対策を解説

UGCリスクと対策のクイックチェック

| リスク | 具体的な内容 | 対策例 | 期待効果 |

| ステマ違反 | 広告であることを隠した投稿の依頼 | ・投稿者に「PR」「広告」の明記を依頼・依頼投稿と自然発生投稿を区別・管理・応募規約に利用条件を明記 | 信頼維持、法的罰則回避 |

| 著作権侵害 | ユーザーのコンテンツ無断利用や、第三者著作物の含有 | ・投稿者から事前に使用許諾を取得・利用時にクレジット表示を実施・UGC管理ツールで許諾状況を自動管理 | 安全なコンテンツ利用、ユーザー満足度向上 |

| ネガティブ投稿 | 商品・サービスへの批判や苦情投稿 | ・批判投稿に対して迅速に返信・対応・改善内容をユーザーと共有・ポジティブ投稿とネガティブ投稿のバランスを保つ | 信頼向上、クレーム対応の透明性、商談機会増加 |

| 薬機法違反 | 医薬品・化粧品の効能を誤認させる表現 | ・UGC掲載前に法務・専門家に表現チェック・「効いた」「治った」などの効能表現は削除・事実ベースの体験談のみ公開 | 法的クリア、安心なプロモーション展開 |

まとめ

UGCは、消費者が自発的に作成しSNS投稿や口コミとして広がるリアルな情報であり、企業の信頼性向上や購買意欲を高めることができます。企業は、商品ページや広告、SNSキャンペーンなどにUGCを活用し、多様なコンテンツに活かすことが重要です。特にユーザーのリアルな声は第三者の推薦として信頼され、ブランドファンの獲得や顧客層の拡大にも寄与します。ただし著作権やステルスマーケティング規制、薬機法など法的な注意点を守りながら運用し、効果測定を通じて継続的な改善を図ることがポイントです。UGCを正しく取り入れることは、企業にとってユーザーとの長期的な関係構築とマーケティング効果の最大化につながります。