ウェブアクセシビリティという言葉を聞いたことはあるけれど、「実際に何をすればいいのか分からない」「自社にも対応義務があるのか分からない」と感じている企業や担当者は少なくないでしょう。

2024年4月、改正障害者差別解消法の施行により、一定規模以上の民間事業者にも障害のある方への「合理的配慮の提供」が法的な義務となりました。努力義務から法的義務へと変わった今、企業にとって対応の遅れは大きなリスクになり得ます。

本記事では、ウェブアクセシビリティの基本概念から、2024年の法改正への対応方法、実装時の注意点まで段階的に解説します。これからアクセシビリティに取り組む企業や、対応を急ぐ必要がある担当者が、最初に何から始めるべきかが明確になります。

ウェブアクセシビリティとは

ウェブアクセシビリティとは、年齢や障がいの有無、端末や通信環境に関係なく、すべての人がウェブサイトの情報や機能を支障なく利用できる状態を指します。

視覚や聴覚に障がいがある方、高齢者、スマートフォンや音声読み上げソフトを使う方など、多様なユーザーが快適にウェブを利用できるようにすることが目的です。

アクセシビリティの向上は、誰一人取り残さない社会の実現にもつながります。

ウェブアクセシビリティの重要性

ウェブアクセシビリティは単なる「親切心」や「付加要素」ではなく、現代社会において不可欠な要素です。

高齢化社会の進展や、障がい者差別解消法の施行により、誰もが情報にアクセスできる環境づくりが求められています。また、アクセシビリティ対応はSEOやユーザビリティの向上にも直結し、企業や自治体の信頼性向上にも寄与します。今やウェブアクセシビリティは、すべてのウェブ担当者が意識すべき重要なテーマです。

また、グローバル市場での競争において、アクセシビリティは競争力の差別化要因となり、SEO改善やユーザー層拡大による売上向上にも直結しています。

日本におけるウェブアクセシビリティ義務化の背景

この背景には、デジタル庁が掲げる「誰一人取り残さないデジタル社会」の実現や、国際的な人権意識の高まりがあります。2024年4月施行の改正障害者差別解消法により、国・地方自治体、そして「一定規模以上」の民間事業者に対して、ウェブアクセシビリティ対応の中核となる合理的配慮の提供が義務付けられました。政府方針からも、今後、この義務化の対象が段階的に拡大していくことは確実な流れです。

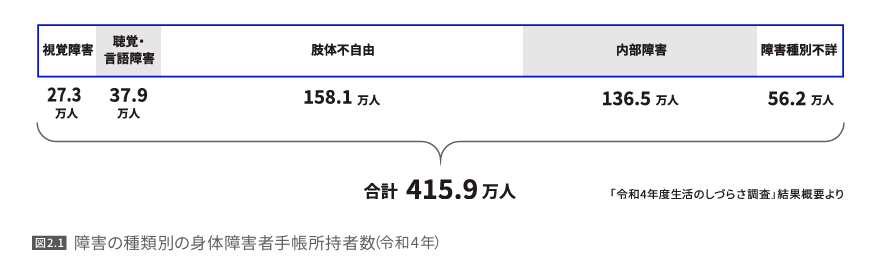

厚生労働省の調査「生活のしづらさなどに関する調査※」(2022年度版)の統計によれば、身体障害者手帳の保有者数は415.9万人、療育手帳および精神障害者保健福祉手帳保有者も含めると610万人(重複排除後)となり、全体の障害者数は1,164.6万人と推計されており、毎年その人数は増加し続けているのが現状です。日本国内におけるウェブアクセシビリティ対応の恩恵者は、最低限415万人を超える規模に達しています。

ウェブアクセシビリティを導入することで、身体的な制約を抱える方をはじめ、高齢化に伴う身体機能の変化に直面する方、また色覚に特性のある方々が、ウェブサイトやオンラインサービスを問題なく利用し、必要な情報へアクセスすることが実現します。

ウェブアクセシビリティガイドラインと基準

国際的なウェブアクセシビリティガイドライン

ウェブアクセシビリティの国際的な基準として最も広く知られているのが、W3C(World Wide Web Consortium)が策定した「WCAG(Web Content Accessibility Guidelines)」です。WCAGは、世界中のウェブサイトが共通して守るべきアクセシビリティの原則や具体的な達成基準を示しています。このガイドラインは、各国の法制度やJIS規格の基礎にもなっています。

JISに基づくウェブアクセシビリティ基準の解説

日本では、ウェブアクセシビリティの基準として「JIS X 8341-3」が定められています。

このJIS規格は、WCAGの内容を日本の実情に合わせて整理したもので、行政機関や公共団体、民間企業のウェブサイトにも適用されています。

JIS X 8341-3は、情報の知覚性・操作性・理解性・堅牢性の4原則に基づき、具体的な達成基準が示されています。

ウェブアクセシビリティの達成基準と等級

ウェブアクセシビリティの達成基準は、主に「A」「AA」「AAA」の3つの等級に分かれています。等級Aは最低限の基準、AAは国際的な推奨レベル、AAAはより高度なアクセシビリティを実現する基準です。

日本の行政機関では、JIS X 8341-3の等級AAへの対応が求められています。

自社サイトの目的やユーザー層に応じて、どの等級を目指すかを検討しましょう。

ウェブアクセシビリティの実践方法

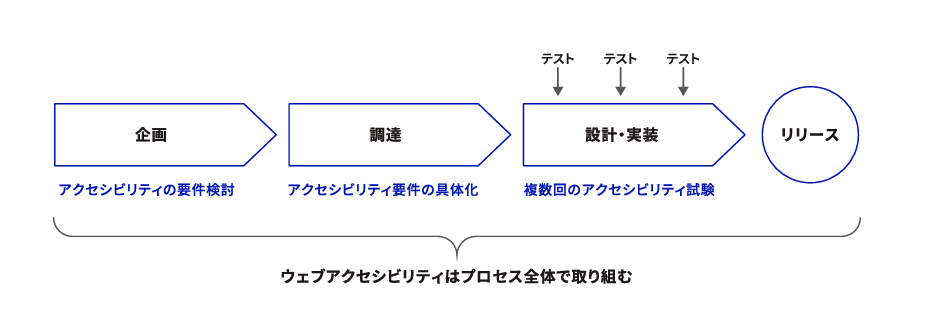

実装は、プロジェクトの初期段階(設計)からの組み込みと、コンテンツ作成・運用チーム全体でのルール定着が重要です。現場で即座に使えるポイントと優先順位を解説します。

1. HTML・画像など基本構造での配慮

ウェブアクセシビリティを実現するためには、サイト制作や運用の段階でさまざまな配慮が必要です。

- 画像にはalt属性を設定

- 目が見えなくても情報が伝わる・操作できること

- キーボードだけで操作できること

- HTMLの構造化(見出し・リストの適切な使用)

- 一部の色が区別できなくても情報が欠けないこと

- 音声コンテンツや動画コンテンツでは、音声が聞こえなくても何を話しているかわかること

これらの配慮は、障がい者だけでなく、すべてのユーザーにとって使いやすいサイト作りにつながります。

2. 法的観点からの対応ポイント

合理的配慮とは、障がい者や高齢者がウェブサイトを利用する際に直面する障壁を取り除くために、個別の状況に応じて柔軟に対応することです。

例えば、文字サイズの拡大機能や、音声読み上げソフトへの対応、コントラストの調整などが挙げられます。また、問い合わせフォームでのサポートや、分かりやすい言葉遣いも合理的配慮の一部です。

これらの取り組みは、ユーザーの多様性を尊重し、誰もが快適に情報へアクセスできる社会の実現につながります。

- 文字サイズ変更機能の提供

- 音声読み上げ対応

- 高コントラスト配色

- 分かりやすい表現やサポート体制

3. 実際のサイト改善例

実際のウェブサイトで行われているアクセシビリティ改善の例を紹介します。

例えば、ボタンやリンクのサイズを大きくして押しやすくしたり、フォーム入力時にエラー内容を明確に表示するなどの工夫があります。

また、動画には字幕や手話通訳を付ける、PDFなどの非テキストコンテンツにはテキスト版を用意するなど、多様なユーザーに配慮した改善が進められています。

結果として、ユーザーの満足度向上やサイトの信頼性アップにもつながります。

ウェブアクセシビリティチェックの必要性

ウェブページのチェック方法とツール紹介

ウェブアクセシビリティの品質を保つためには、定期的なチェックが欠かせません。

自動チェックツールを活用することで、HTMLの構造やalt属性の有無、コントラスト比などを簡単に確認できます。

また、実際にスクリーンリーダーやキーボード操作でテストすることも重要です。

これらの方法を組み合わせることで、より多くのアクセシビリティ課題を発見しやすくなります。

診断サービスの活用方法

自社だけでアクセシビリティ対応を進めるのが難しい場合は、専門の診断サービスを活用するのも有効です。

診断サービスでは、専門家がサイトを詳細にチェックし、改善点や優先順位をレポートとして提供してくれます。

また、改善作業のサポートや、社内研修の実施など、幅広い支援を受けることができます。

外部の視点を取り入れることで、見落としがちな課題にも気づきやすくなります。

ウェブアクセシビリティにおける注意点

1:補助機能の追加で対応できるという思い込み

重要なのは、利用者がOSやデバイスの設定変更に対応できるような基盤実装を優先することです。具体的には、相対単位での文字サイズ設定、十分なコントラスト比の確保、代替テキストの提供、キーボード操作の完全対応などです。補助機能はこれらの基盤が整った後に検討すべきものということです。

2:自動チェックツール活用が全てだという錯覚

自動チェックツールは効率的にチェックはできますが、これだけでは不十分で何を優先すべきかは最終的に人間の判断が必要です。

例えば、画像に「画像」とだけ記載された代替テキストはツールでは検出できませんが、内容が伝わらないため不適切です。同様に言語設定がない場合、ツールは検知できても多言語サイトでどの言語を優先すべきかは人間の判断になります。

言語設定の選択や代替テキストの妥当性など文脈依存の評価は人の目による確認や当事者を交えたユーザーテストが必要です。自動ツールと手動検査、運用ルールの整備を組み合わせて改善を進めましょう。

ウェブアクセシビリティの運用と改善

ウェブアクセシビリティは一度対応すれば終わりではなく、継続的な運用と改善が不可欠です。新しいコンテンツや機能を追加する際にも、アクセシビリティ基準を守ることが重要です。

定期的なチェックの目安としては、月1回の軽微なチェック、四半期ごとの詳細な自動スキャン、年1回の専門家による監査が推奨されます。新規ページ公開時には必ずアクセシビリティ基準をクリアしてから公開することをルール化しましょう。ユーザーからのフィードバックも重要な改善源として、専用の報告フォームを設置することをお勧めします。また、社内でアクセシビリティ担当者を設けたり、ガイドラインを整備することで、全体の品質を維持しやすくなります。

今後も新しい技術が生まれるたびに新たなアクセシビリティ課題が発生するため、最新動向を常に把握し、柔軟に対応する企業の姿勢が求められます。

まとめ

ウェブアクセシビリティの対応は、障がい者や高齢者に対する配慮であると同時に、すべてのユーザーが平等に情報にアクセスできる権利の実現です。

2024年4月の改正障害者差別解消法施行により、対応は単なる推奨事項から法的義務へと変わりました。今後、民間企業への対象拡大も予想されるため、早期の取り組みが経営上の重要課題となっています。

本記事で解説した基本的な配慮点から始め、自動ツールと手動確認を組み合わせ、段階的に対応を進めることが成功のカギです。補助機能や高度な実装は後の段階と考え、まずは基盤となる実装を優先しましょう。継続的な運用と改善をしていくことで、アクセシビリティ対応は長期的なビジネス価値へとつながります。

FAQ(よくある質問)

Q1. まず何から始めればいいですか?

A. 小さく始めて段階的に進めるのが現実的です。まずは現状把握としてサイトのページ一覧やコンテンツ種類(html、PDF、動画など)を洗い出し、優先度の高いページ(トップ、商品・申込みページ、問い合わせフォームなど)を決めます。並行して目標を定めましょう(例:WCAG/JISのAAレベルを目指す)。

自動チェックツール(Lighthouse、axe、WAVE等)で初期診断を行い、検出結果をもとに優先対応リストを作成します。重要なのは「基盤」を整えることです。具体的には、セマンティックHTML、代替テキスト、見出し構造、キーボード操作、色のコントラストなどです。実装後、手動チェックやスクリーンリーダー確認、当事者を含むユーザーテストを行って改善を繰り返します。

CMSテンプレートや社内ガイドライン、担当者の役割を決めて運用に落とし込むことも忘れずに実施しましょう。

Q2. アクセシビリティ対応とSEOの関係は?

A. アクセシビリティ対応はSEOと高い親和性があります。理由は、セマンティックなHTML、適切な見出し構造、代替テキスト、テキスト化されたコンテンツ(トランスクリプト・キャプション)などが検索エンジンのクロールや理解を助けるためです。

結果としてインデックスの精度向上、滞在時間の改善、直帰率低下などを通じて検索パフォーマンスに良い影響を与えることが多いです。ただし直接的にアクセシビリティ対応だけで検索順位が上がるわけではなく、UXやコンテンツ品質の向上を通じた相乗効果が主です。したがって、アクセシビリティはSEO施策の一部として捉え、両者を同時に改善する方が投資対効果(ROI)が高まります。